妊活に苦戦したので、正直「出産がゴール」のような気持ちです😅 夫も私も、育児生活は全く想像できていません。出産前に準備しておくべきことはありますか?

筆者たち夫婦は里帰りなし・パパ育休なしで第1子を育てましたが、「産後クライシス」どころか、妊娠出産を経て新婚当初よりはるかに仲良くなることができました。(4人家族になった今も、同じです。

これは偶然のたまものなどではなく、どんな夫婦でも適切な準備さえすれば「産後クライシス」を回避できる、再現性のある出産準備の手順があると筆者は信じています。

記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がロジカル育児に還元されることがあります🌱

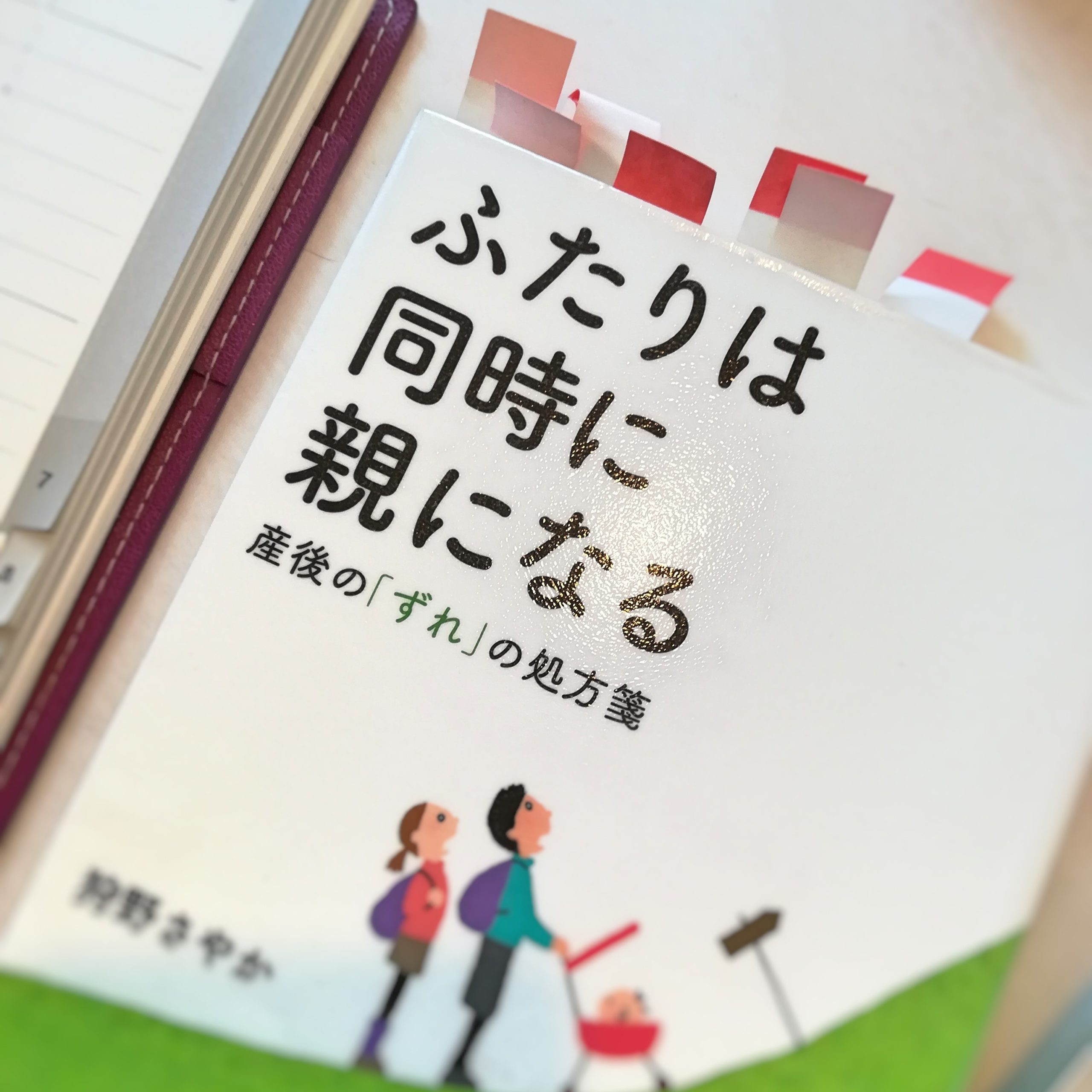

夫婦で読みたい、育児生活の予習本「ふたりは同時に親になる 産後の『ずれ』の処方箋」📚

産前あるあるです。

残念ながら、旦那さんに悪気は無いんですよね・・・本気で無邪気に、出産・育児のマイナスの側面について何も知らないのです。

でも知らないことを責めても始まりません、知らせてあげましょう👇

どうしてもパパ向けの育児本というと「ママはこんなに辛いんだから!」とパパを責めるような書き方になっているものが多いですが、この「ふたりは同時に親になる」は、妻が理解すべき「夫側の事情」にもたっぷりページを割いてあり、実に中立的なアプローチになっています。

データを元に説明してくれるあたりも、論理的で、普通の育児本では満足できない偏差値高めの夫婦におすすめ。

レビューを読めばわかりますが、「私の渾身のSOSがなぜ届いていないのかわかった」とか「妻がどうしてコレくらいのことで激怒するのかわかった」とか、それくらい察して?という低レベルのことすら夫婦間で共有できていなかったことにハッとしている読者が多数。

中古でも図書館でもなんでもいいので、出産前に通読してみてください👇

産前産後の義実家ストレスを軽減するために、夫ができること💪

筆者は義実家とはあたりさわりのない関係を築いていますが、それでも産前産後はちょっとしたことが大きなストレスでした😅

義実家とコンタクトを取るときは、夫にあらかじめ、妊婦メンタルだと普段よりストレスを感じやすいことや、どんな行動をとって自分を守ってほしいかを伝えておきました👍

「もし名づけに迷っているんだったら、参考までに…」という(文字どおり😂)老婆心からでた発言でも、産前の妻は、土足で自分のテリトリーを踏み荒らせれたような気持ちに😇

うちでは代々、男の子には○の字、女の子は△の字を入れる伝統があるのよ。検討してくれるかしら

わが家の場合 感じよく、でも毅然とした態度で名前は夫婦2人で決めると伝えました。結果、2人目のときは産後にこちらから報告するまで何も言われませんでした。

臨月の体調不良で惨めな思いをしてる時に、これほど神経を逆なでされる言葉もありません…🥲

まだ生まれません👹👹👹(生まれたら言うわッ

「大丈夫かしら、何かトラブルでも起きていないといいけれど」という親心…。でも、妊婦本人が不安なときに他人のこころのケアなんてできなくて当然😌 返事をすべきは夫です。

ちなみにわが家の場合 夫にLINEがきたのですが、スルーしたそう(それはそれでどうなの😅

これ、夫くんが赤ちゃんのとき使ってたオモチャ。孫ちゃんにあげるわね😊

あ、ありがとうございます🥰(30年以上前のお古???!!!👹👹👹👹

「善意なんだから、いいじゃん😅」と流されがちですが、ベビーグッズやおもちゃの選定は、家庭の子育て方針・教育方針に直結する大事なこと。

わが家は産前に夫婦で話し合い、子どもにはキャラクター商品を与えないことを決めました。いまも子どもが生活する環境づくりにこだわり、子どもの様子を日々よく観察して、吟味されたおもちゃを適切なタイミングで与えています📝

👇わが家の方針についてはこの記事に詳しいです。

でも、可愛い孫のために何かしてあげたいのが祖父母ゴコロというもの。

優しい気持ちをありがたく頂戴した上で、こちらから予算別に「欲しいものリスト」をメーカー・ブランド・カラー指定でおねだりするのが親切です。

それに子どものことをよく知る親が選んだプレゼントのほうが、長く遊んでくれます。気に入った様子を見せることで、感謝を伝えることができて、みんなハッピーです🥰

ビフォー・コロナ時代は、”あるある”でした😇

わが家の場合、コロナ禍で夫すら面会できないと伝えていたにも関わらず

窓越しに、赤ちゃんを見られないかしら🥰🥰

と、産院まで押しかけてくる勢いでした😇😇😇 こればっかりは、夫がかなりキツく叱って、引き下がってくれたようです。

赤ちゃんの誕生を喜んでくれて本当にありがたいのですが、こちらはまだ緊張状態。生まれたからといって、万事順調とは限らないですし、来客のマネジメントはしんどいです。

これは、NGワードですね。でも祖父母は言っちゃうんですよね。

いつの日か祖父母の年齢になったら、なぜ言ってしまうのかわかるのでしょうか。

おめでとう、お疲れ様、何かできることがあったら言ってね、などなど他にかけて欲しい言葉はいっぱいありますよね😅

義実家にイラつかないために、旦那さんに対応をお願いするときには柔らか〜く伝えます。

あなたのご両親のことは、尊敬してる。だからこそ、嫌な思いをしたくないの。どうか協力してね🥹🥹

妻にとってはイライラの種でも、夫にとっては大事な実家。

そもそも、全て悪気あっての言動・行動では無いので😅

とはいえ産前産後のナーバスな時期にやられると精神崩壊待ったなしの数々ですから、そこは旦那さんにしっかり助けを求めてコントロールしてもらうのが正解です🙏

穏やかな日々を過ごせますよう、お祈りしております。

👇「産後クライシス」を防ぐために。妊娠中にできること📝