夫は家事を頼んでもすぐやってくれなかったり、深夜に突然お風呂場の大掃除を始めたり「今それやる?」感がすごいんです😩 産後の家事負担がいまから怖いのですが、いい家事分担の方法はありませんか?

産後、鉄板のお悩み「「「家事」」」🥲😅😇

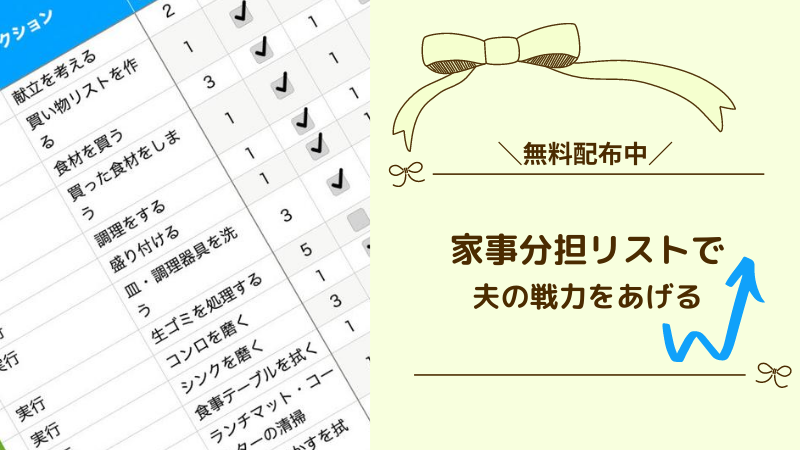

無料でダウンロードできる家事分担リスト(Excel)を公開しました📱

手順に沿って、効率よく家事分担しちゃいましょ🥰👌

記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がロジカル育児に還元されることがあります🌱

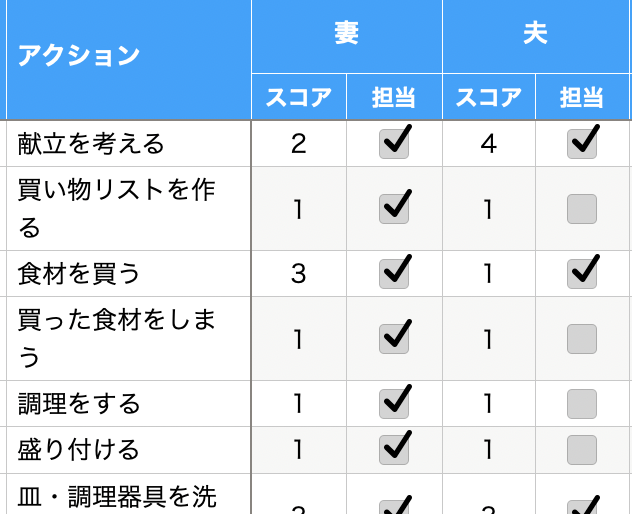

家事タスクの全量を把握する✅ ※「家事分担リスト」無料DLできます

家事分担によくある失敗のひとつに、家事タスクの全量を妻も夫も把握できていないまま適当に振り分けてしまい、結果として「名もなき家事」の負担が妻に全て降りかかるという悲劇があります🥲😇😨

この状態のまま産後「ゴミ出しお願い」と、夫に丸投げすると、妻は死にます😇

ですから、名もなき家事も含めて、大小様々なタスクをつぶさに把握するのは非常に重要です👍

今となっては夫婦どちらも同じクオリティで家事をこなせるのでこんな表必要ありませんが、1番最初に認識をすり合わせるのに重宝しました。名もなき家事も含めて1つ1つ棚卸しして、どちらかに負担が偏らないようにしました🥰

👆タップすると、スプレッドシートのDLが始まります。

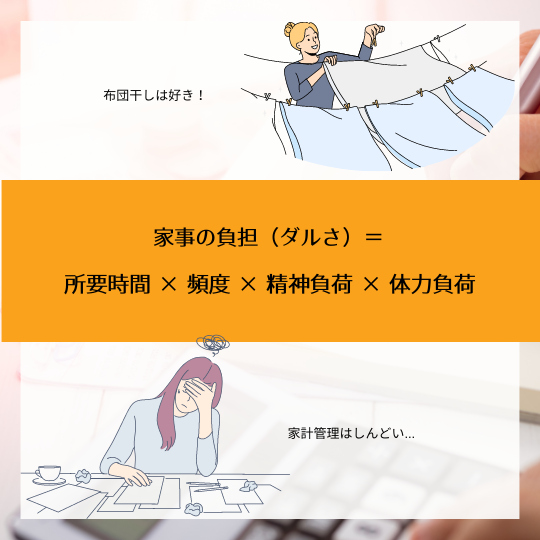

タスクに重みづけをする(所要時間×頻度×精神負荷×体力負荷)→妻の許容量とタスク量の比較💪

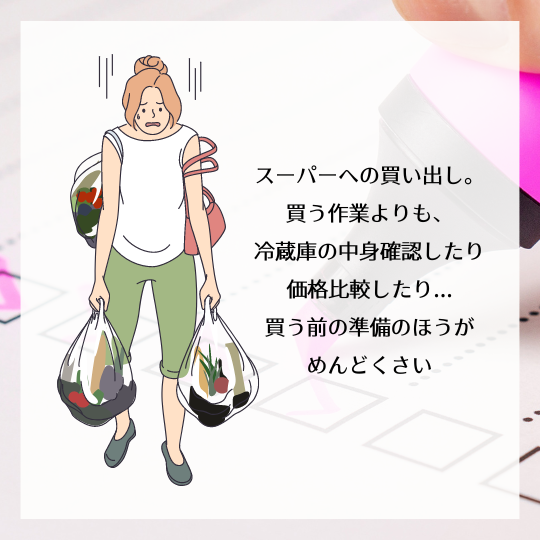

どの家事をどれだけダルいと思うかは、人それぞれ😌

例えばお恥ずかしい話ですが、筆者はシンクの排水口のネットを滅多に変えません😂 排水口が詰まって中身が浮き上がってきてもまだ放置してしまうくらいこの掃除が嫌いなのです😩😩そこで、排水口のネット交換や清掃に関しては夫が必ずやってくれるようになりました。

一方の夫は、アイロンかけを極端に嫌います。わが家でアイロンが必要な衣類なんて夫のYシャツくらいなのに、断固としてしません🙃 かつて一度アイロンかけを頼んだら、Yシャツを毎回クリーニングに出した場合のコスト計算をし始めた😇ので「そこまで嫌だとは思わなかった」と仰天し、以来ずっと筆者のタスクです。

このように「どの家事をどれだけダルいと思うか」は人によって違います。しかしダルいかダルくないかの2択で考えてしまいますと、家事なんてものはおよそダルいので話が先に進みません😅

このダルさをなるべく正確に比較するために、タスクに重みづけをしていくことが肝心になります。

「ダルい」というのは主観的な感覚ではありますが、夫婦間の感覚のブレ幅をなるべく小さくするのが以下の考え方です。

タスクの重さ=所要時間×頻度×精神負荷×体力負荷

排水口の掃除だけは絶対にイヤ!という気持ちをワガママと断罪することなく、「精神負荷」として評価することにより、特に気にいならないほうがやるか、夫婦ともに苦手なことは外注するという持続可能な選択がとれます。

家事分担リストでは、上に解説した「タスクの重み」を1~5の5段階で評価できるようになっています。1が「なんとも思わないで、フツーにやれる」という楽勝レベルで、5が「死ぬほどイヤ」の拒絶レベルです。

タスクを1個1個評価して、現状の生活で自分が主に担当しているタスクにチェックをつけます。そうすると、スコアが集計されますので覚えておいてください。

もう一度リスト全体を見渡して、産後の生活をイメージします。絶え間ない授乳・寝かしつけ・夜泣き・おむつ替え・・・。いま抱えているタスクをそのまま担当し続けるのは不可能ですから、誰かにいくらか負担してもらわなければいけません。

引き継ぎの手間は一旦忘れましょう。

どのタスクから完全に手を引けたら、楽になりますか?

まだ誰に何をお願いするかは一旦置いておいて、いまの自分のキャパシティと産後の自分のキャパシティ、そして現在抱えているタスクの量(タスクの重さ)を客観視してください。

家事に求めるクオリティなど、期待値のすり合わせ👩👨

タスクを誰かに割り振る前に、重要なことがあります✅

それは家事に求めるクオリティなどを夫婦で話し合い、期待値をすり合わせる作業です。誰かに家事を依頼するときは「結果が同じなら、プロセスはご自由に」が成功の秘訣ですが、その「結果」に求めるクオリティもこの機会に確認しておきます。

例えばタスクを総ざらいしたときに、どうも産後の自分は調理にまで絶対手が回らないことが予想できたとします。そうすると、

産前🤰

- ご飯は必ず温かい状態で配膳

- 栄養バランスに配慮

- いつもの味付け・いつものメニュー

産後🤱

- 作り置きを各自でチン

- 夕食・週末はスーパーの惣菜かデリバリー

- 実家親や、家事代行の手作り料理

など、妥協するポイント・妥協しないポイントを明確にすると少しずつ現実的な代替案を出していくことができます。今は代替案まで考える必要はありません。何なら妥協できるかだけを考えてください。

「靴下は絶対につま先を留めて干さないとダメ!」とか「シンクのお皿は、食後1時間以内に片付ける」とか独自ルールにこだわるとうまくいきません🙅

例えば「虫がわくから、シンクのお皿は寝る前には片付けてね」なら、ルールを守らなかった場合の被害が明確でわかりやすいですが、人に頼む以上はただのこだわりへの固執はNGです。

またクオリティだけではなく、タスクの実施頻度を下げることで負担を軽くすることもできます🙆

家事分担リストをもとに、メンバー(夫、身内、家事代行、便利家電)で再分担しよう

ここまで来て、ようやくタスクを自分以外のメンバーに振ることができます👏

夫婦ですから夫に多くを担ってもらいたいところですが、ここは各家庭の事情によります。

夫がイライラしがちで家にいてもスマホばっかり見ている・・・という家庭は、むかつきますが、ここはグッと堪えるのもアリ。

彼からストレス解消タイムを取り上げたら、別のところで歪みが生じます。

夫に何か頼むのは諦めて、家事代行や身内にヘルプを出しまくりましょう。その代わり夫には、

「仕事が大変でしょう。リラックスする時間は大切にしてあげたいから、あなたの負担は増やさない。でも私のキャパシティに対してタスク量が上回っているのは事実だから、家事代行(や身内ヘルプ、便利家電)を使わせてね。それには毎月料金が○万円かかるから、よろしくね🥰」

と説明すればいいのです。

それでも出費を許さないようなら、残念ながらDVです👎

いざ家事を誰かにお願いしたら、以下の2点を絶対に守りましょう。

- 事前に合意した期待値以上の、結果は求めない

- プロセスには口を出さない

理想はこの境地ですね!

それなりに労力のかかる作業ですが、産後にラクをするためです💪

一緒に頑張りましょうね。