今更NFTアートを始めたところで、売れないよね?

確かに、物珍しさから何でも売れるというフェーズは終わっています。

しかしだからといって、今から参入するのでは手遅れというわけではありません。

筆者は先日、1歳の誕生日の記念に、娘のお絵描きをNFTアートにして出品してみました。

子供のお絵かきをNFTアートにして売ってみて、わかったこと

子供のお絵かきをNFTアートにして売ってみて、わかったこと

この経験を通して、売れないNFTアートの特徴と、売れるNFTアートにする方法が見えてきたので、知見を共有してみたいと思います。

ポイントをおさえてしっかり戦略を練れば、今から参入しても決して遅くはないというのが私の見解です。

記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がロジカル育児に還元されることがあります🌱

売れないNFTアートに共通する、たった1つの特徴

それでは早速、「売れないNFTアートに共通する、たった1つの特徴」を発表します。

それは、

\単なるデジタルアートだという事/

以上です。

・・・どういうことか、具体的に説明しますね。

NFTアートの市場では、どんなにイラストが上手い「神絵師」でも、単にイラストをNFT化するだけでは買い手がつきません。

なぜなら、本来デジタルアートは無料で&無断で&無限にコピペ可能だからです。

「素敵なイラストだな、欲しいな」と思ったら、長押しして「画像をダウンロードする」をタップすればいいだけ。わざわざお金を払う理由が見当たりません。

気軽に「投げ銭」をする人も中にはいますが、NFTアートは構造的に価格が高く設定されるので、「投げ銭」の額が気軽じゃなくなります。

実は、NFTアートを出品するのにはお金がかかります。出品者(アーティスト)は商品が売れる前に身銭を切って、一定の費用を負担するのです。

それはNFTを発行するための費用で、ガス代と呼ばれます。

ガス代は取引の混雑具合によって変動し、最近ではなんと数万円もすることがザラです。もしも500円でアートを売ってしまったら、大赤字になってしまいます。

ですから、NFTアートはガス代を回収できるように自ずと売値が高く設定される傾向にあるのです。これではいくら美しいイラストを販売してみたところで、わざわざ大金を支払う人なんていやしません。

ではどうしたら、NFTアートを売ることができるのでしょうか。

売れているNFTアーティストたちは、どんな工夫をしているのでしょうか。

売れるNFTアートにする、2つの方法

売れるNFTアートにする方法:①アーティストの個人ブランドを確立する

ファンは作品そのものよりも、アーティストを取り巻くコミニュティや体験に価値を感じている

NFTアート界では作品の質よりも、アーティストとファンが作り上げるコミュニティの質が重視されます。

人気のアーティストは盛んにTwitterで発信したり、Discordなどのチャットアプリでファンと直接交流したりします。次回どんな作品をリリースするかについて、ファンにアンケートをとって「一緒に作っている感じ」を楽しむアーティストもいます。

NFTアートの購入は、アーティストのファンクラブに入会するのに似ています。ですからすでに個人ブランドを確立しているインフルエンサーや、大企業に絶対的な優位性があります。

もしこれからNFTアート界に参入するなら、SNSでの発信は必須です。ちなみに世界最大のNFTマーケットプレイス・OpenSeaでは、作品紹介ページにこれだけ多くのSNSアカウントを紐づけることができます。

Discord

Medium

Telegram

ちなみに発信をするなら、英語がマストです。

別に日本語で始めてもいいのですが、絶対に売れません。世界(英語圏)のNFT市場を海とするならば、日本の市場規模はゴマ粒くらい。日本市場には買い手がいないのです。

購入できる作品の数は多い方が、コミュニティが盛り上がる。結果としてNFTの価値も高まる

伝統的なアート界では作品の数は少ない方が貴重という価値観が根強くありますが、NFTアート界では必ずしもそうではありません。

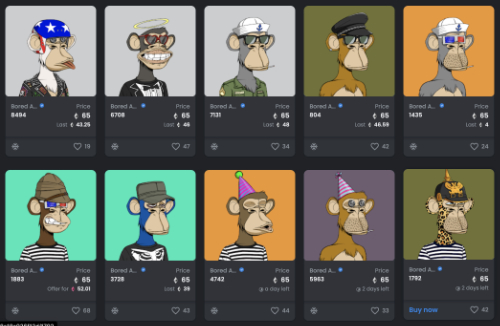

NFTアート界では似たような作品を大量にリリースしておきながら高値で取引されているアーティストもいます。

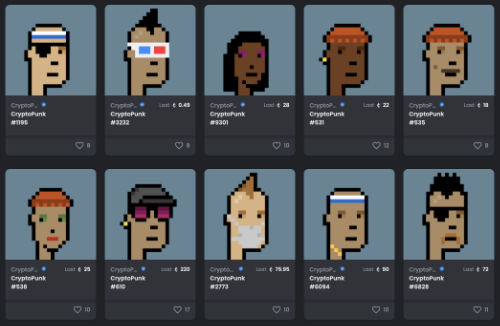

例えばこちらのコレクション「CryptoPunks」は似たような人物画のドット絵が数万点もあるにも関わらず、取引総額は3330億円を超えています。(※記事執筆時点)

NFTをコミュニティへの参加権として捉えるなら、参加者は多いほうが盛り上がります。そしてコミュニティが人気になれば、所有するNFTの価値も高まっていくという好循環が生まれます。

だからクオリティの高いイラストを少量リリースするよりも、人々がつい集めたくなるような収集性の高いアートやアイテムを発表した方が注目されやすいのです。

ではすでにファンのたくさんいる芸能人が、自分の写真をNFT化して販売してはどうでしょうか。

実は三上悠亜さんや上原亜衣さんといった有名AV女優がすでにNFT界に進出しており、ポートレートのNFTを出品しています。三上悠亜さんはInstagramフォロワー335万人、Twitterフォロワー235万人という凄まじい人気です。

しかしこれほどの知名度をもってしても、意外とほとんど買われていないのです。それはなぜでしょうか。

それは、先程「売れないNFTアートの特徴」で示した通り、NFTに紐づいているのが単なる画像データだからです。このポートレートは確かに魅力的ですが、長押し→保存で誰でも無料でスマホの壁紙に設定できます。わざわざ大金を支払う必要がありません。

だから買われないのです。

売れるNFTアートにする方法:②NFTやブロックチェーンの特性を活かす

ただ綺麗なイラストや写真をNFT化したところで、買ってくれる人はいません。デジタルコンテンツは基本的に、無断で&無料でコピペできてしまうからです。

ではどうすればよいのか。

売れるNFTアートにするならば、スマホの画面上で見て楽しむ以上の喜びを、購入者に提供しなければいけません。

いくつか例をあげます。

- NFT購入者だけが入れるサイトをつくって、そのサイト上で良質なコンテンツを公開する

- NFT購入者だけが集まるオフラインイベントを開催する

- NFT購入者だけに限定コレクションの購入権を与える、などリアル世界との融合(ルイヴィトンなど)

- NFT購入者だけが使える、オンラインゲームのアイテム

- デジタル作品そのものに、NFTの持ち主が変わるたびに連動して変化するなどのギミックをつける

基本的にNFTアートはそのままでは使い道がないので、本気で売りたいのなら、購入者がNFTを使って楽しむための体験やプラットフォームの構築はマストです。

「プラットフォームの構築」と聞くと難しそうですが、安心してください。

まだNFTアート界は発展途上なので、現状はゆるいです。かなり雑なプロジェクトなのに、なぜか大金が投じられているケースがたくさんあります。

具体例を紹介します。

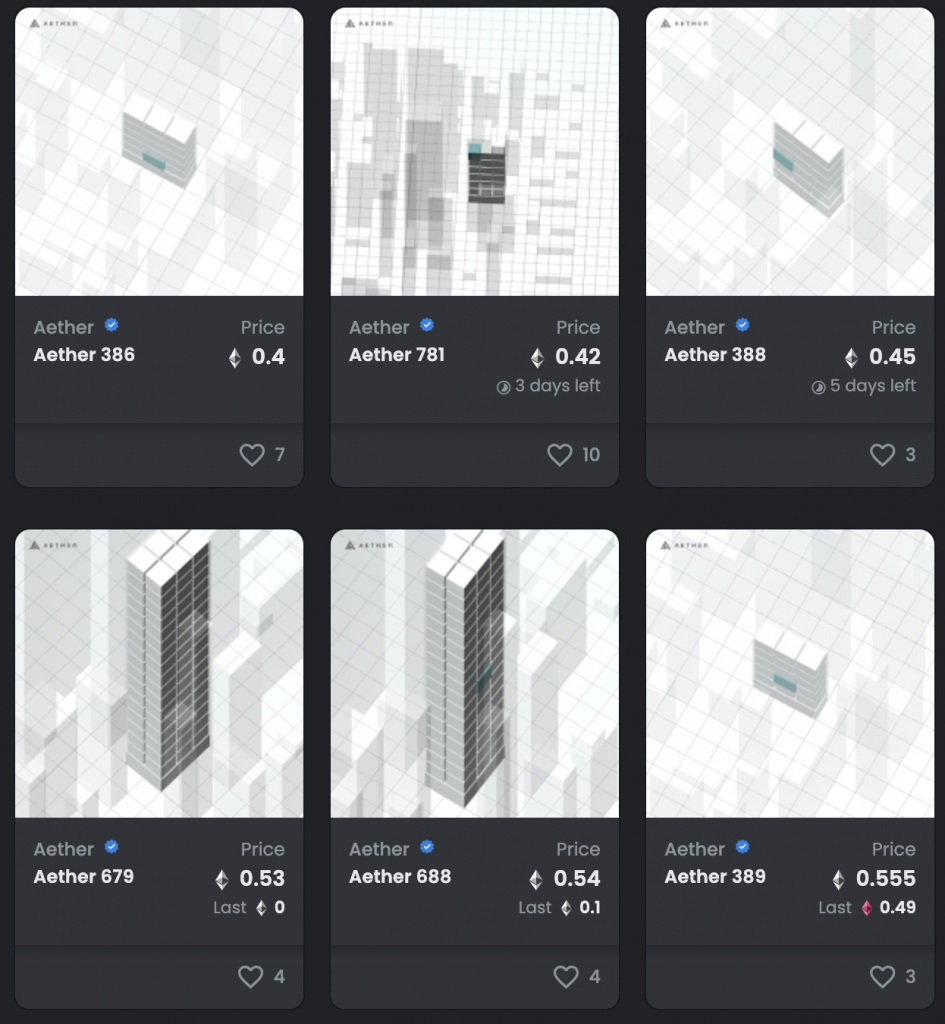

NFTでバーチャル世界の不動産を登記するプロジェクト:「Aether(エーテル)」

こちらはバーチャル世界の不動産を売買するコレクション「Aether(エーテル)」です。

コレクションの作品一覧は、こんな感じ。仮想空間にアパートに見立てた直方体をいくつか置いて、そのアパートや中の部屋を販売するというシンプルすぎるプロジェクトです。物件のオーナーは好きに外観や内装をカスタマイズできることになっています。

Aetherのサイトへ行くと、街がどれだけ開発されているのか覗くことができます。白いままのボックスは、まだ買い手がついていない物件です。

Aetherは2018年に発足しており、マーケットプレイスの中でも認証マークを獲得しているプロジェクトです。

謎ですよね。

中でゲームが展開されているわけでもなく、サイトが吹き飛んでデジタルゴミになる可能性もあるのに、そこに大金を注ぎ込む人が大勢いるのです。(記事執筆時点で総取引額は3億2700万円を超えています)

一昔前に流行った、月の土地所有権の売買みたいです。

(追記:こちらのプロジェクト、22年2月時点でアクセスすると404エラーになります。やはりお金だけ集めて、”飛んだ”ようです)

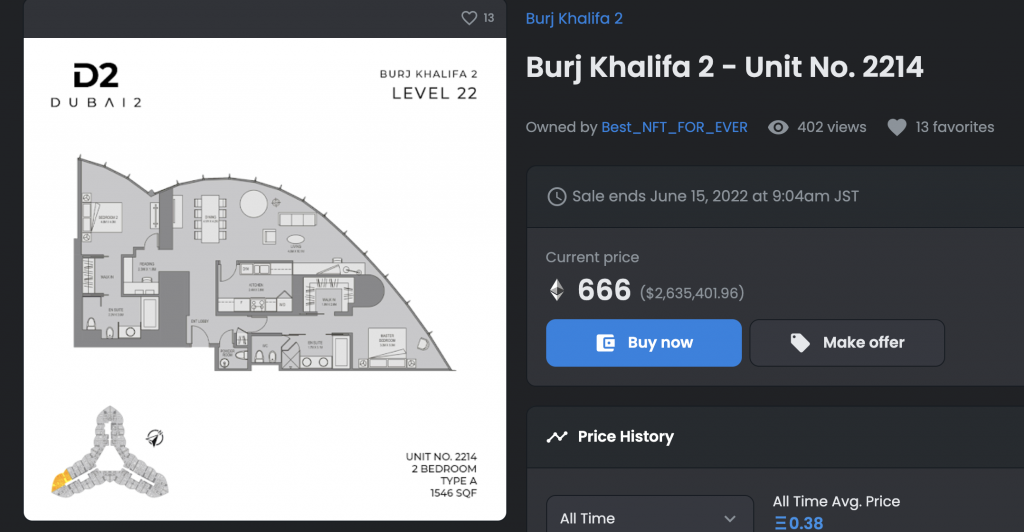

もっと酷いプロジェクトをご紹介しましょう。それは「Dubai2」というユーザーによって立てられた「Burj Khalifa 2」(ブルジュハリファ2)というプロジェクトです。

ブルジュハリファと言えば、中東のドバイに実在する世界一高いビル。

中にはホテルや高級レジデンス、オフィスがあり実際に人々が暮らしています。

なんとこのプロジェクトは、この実在する住居の間取り図を勝手に拝借して「ブルジュハリファ2」としてNFT化し、売買をしているのです。しかも驚くことに(実際の部屋数と同じ)950戸販売されて、総取引高は2612万円にものぼっています。

日本の例に置き換えてみれば、ただの主婦である私が森ビルのHPから間取り図をコピーしてきて「ヒルズ族になろう!」と呼びかけ、「六本木ヒルズ2」のNFTを販売するのと全く同じこと。

一応最終的には「Decentraland(ディセントラランド)」という外部の有力ブロックチェーンゲーム上にブルジュハリファ2を建造すると宣言していますが、何の保証もありません。またNFT関連の法整備が追いついていないので運営に飛ばれても、追及できません。

それにも関わらず大金が集まってしまうのが、今のNFT市場です。

NFTアート界で人気のプロジェクトの特徴。5大トレンドを解説

いまNFTアート界は、はっきりいってカオスです。圧倒的な供給過多で、何にどれほどの価値があるのか買い手にとって判断しづらい状況です。

でもそんな状況でも、人気のプロジェクトやアーティストは確かに存在しています。

今、NFTアート界で人気のプロジェクトから分析した5大トレンドはこんな感じです。

① NFTアート黎明期(2018~19年ごろ)に販売されたコレクティブ作品

すでに解説したとおり、「CryptoPunks」は数万点も作品があるのに高値で取引されています。作品の数が多いのでたくさんのNFT所有者(ファン)を獲得し、コミュニティが成長しました。そのコミュニティの盛り上がりが、潜在的顧客のニーズを掘り起こしています。

しかも「CryptoPunks」はNFT黎明期の実験的プロジェクトなので、もうこれ以上新しい作品が増えないことがわかっています。そのため、数万点もあるにもかかわらず作品には希少性が認められているのです。

② NFTコレクター界隈のインフルエンサーが紹介したアーティストの作品

いまNFTアート界はインフルエンサーによる買い煽りがすごいです。NFTのインフルエンサーって誰?と思ったら、とりあえずBeanieさん(@beaniemaxi)や彼がフォローしているアカウント※特に認証マークのついた人をウォッチしてみてください。

⚠️ NOT FINANCIAL ADVICE ⚠️

— Beanie (@beaniemaxi) October 7, 2021

Posts are for informational purposes only and are not financial advice. Always assume that I am actively trading.and my posts may be biased towards my holdings. Trading crypto assets is extremely risky and can result in very significant capital losses.

影響力のある人が「これイケてる」と言うだけで、無名だった作品がいきなりスターダムに押し上げられるのがネットの「バズ」の力です。

例のNFTアートを160万円で売った日本の小学生(Zombi Zoo Keeperさん)も、高値がついたきっかけは、偶然有名なDJが作品を購入してTwitterのアイコンに設定したから。DJのファンが、「自分も同じNFTアートが欲しい」と殺到したお陰で価格が上がったのです。

余談ですが、いまNFT界隈ではTwitterのアカウント名に「.eth」(イーサリアムのこと)をつけるのが流行りです。

③ブロックチェーンゲームのアイテム

どんなにゲームに課金してレアな武器をたくさん集めても、プレイをやめたらゲーム内アイテムはただの電子ゴミになってしまうのがこれまでの常識でした。

しかしNFTの技術を使えば、この常識が変わります。

アイテムをNFT化することでユーザー同士で取引できるようになり、ゲームの課金が単なる無駄遣いではなくなりました。(詳しい仕組みはこちらの記事をどうぞ)

飽きれば新規ユーザーに譲れるので経済的ですし、レアアイテムをいち早くゲットして高値で転売する「Play to earn」(遊びながら稼ぐ)が可能になるのです。しかもアイテムが転売される度に、運営にはロイヤリティ料が入るという”三方良し”です。

④ コレクティブ作品

これだけでは人気になれませんが、人気のプロジェクトはコレクティブ作品から出ることが多いです。

いまTwitter社では、NFT所有者がそのアートをアイコン画像に設定すると認証マークを表示する機能のテストを行っています。

先程のZombi Zoo Keeperさんの例のように、有名人がコレクティブ作品を購入してアイコンにしたら、ファンは同じアーティストの似たような作品を欲しがるでしょう。

「いまどんなコレクティブ作品が人気なのかな?」と気になったら、OpenSeaのおすすめページを眺めてみてください。認証マークのついたものが、比較的信頼できるコレクションです。

⑤メタバース空間で価値が高まりそうな、服飾品や家具、住居といったバーチャル資産

リアルな自分は干物でも、アバターの衣装がルイヴィトンなら人気者になれる・・・そんな未来は来るのでしょうか。

面白いインタビューがあったので引用します。

例えば『フォートナイト』というオンライン戦闘ゲームに集まる若い人たちは、ゲームをしていません。放課後そこに集まり、ただ話しているんです。 そこではゲームの優位性には関係のない衣装がアイテムとして重視されており、月の売り上げは現実世界のプラダやドルチェ&ガッバーナのそれをすでに超えています。フォートナイトに集まる人たちはおそらく、現実の自分の衣服にはそれほどお金をかけないけれど、仮想空間でアバターを装飾することには情熱を注いでいます。 つまり、所有をめぐる価値観が変わり始めているのです。 美術手帖2021年12月号P85より(改行、太文字下線筆者)

このようにメタバース空間の「資産」を売買する動きはすでに始まっています。

先日もナイキ社が「roblox」というゲーム上で土地を取得したと発表し、話題になりました。ナイキ社の土地「NIKELAND」では、ミニゲームが楽しめるほか、アバターが着用できるナイキ製品のバーチャルショールームが設置されています。

このようにメタバース空間の土地や不動産、アバターが着用できる衣装や宝飾品などのNFTコンテンツは、投機対象になる可能性があります。その文脈で、真にアート性の高いデジタルアートのNFTも注目を集めるでしょう。メタバース空間の邸宅にもアートを飾りたい人はいるはずですし、VR美術館の需要もあるでしょう。

簡単には売れない時代に、NFTアートで稼ぐ方法

ズバリ、NFTアート界のキュレーターを目指すことです。

従来のアート界でいう、ギャラリスト(画廊)でしょうか。面白そうなアーティストやプロジェクトを発掘してきて、自身のSNSやYouTubeチャンネルで紹介するのです。

いまNFTアート界は、ピンからキリまで無数の作品が出品されていてカオスです。投資家が「ちょっとNFT興味あるな〜」と興味をもったところで、初見では何もわかりません。そもそも実際問題、どんな作品を押さえておけばよいのかなんて、まだ誰も知らないのです。市場そのものが発展途上すぎて、正解が存在しないのです。

逆にいえば、これはチャンスでもあります。

正解がないので、全くの素人でもキュレーターになれる可能性が高いのです。

特に日本語圏では、NFTアート界に精通しかつ発信力のある人材は皆無です。有名人がNFTを販売しているのはちょこちょこ見ますが、簡単に売れない割に学習コストが高くつくので、本腰を入れて取り組んでいる人はほぼいないようです。

NFTアート界の有力なキュレーターとしてのポジションを勝ち取れば、自分が紹介した作品が売れるようになります。

従来のアート界では「作品の数は少ない方が貴重である」との価値観が根強いために、どんなに魅力的なアーティストを発掘しても、作品を数枚売ってしまったらそれでおしまいでした。しかしNFTアート界では点数の多いプロジェクトが好まれますから、より多くの販売機会が期待できます。

キュレーターとして成功した後に、その知名度を利用してNFTアーティストとしてデビューするのも悪くありません。

まずは実際に、NFTアートの売買シェア97%を誇る世界最大手のマーケットプレイス「Open Sea」を訪問して、どんな作品が出品されているのか見てみましょう。(アプリ版はこちらです。作品を見るだけならアカウント作成は不要です)

資金があればランダムに作品を買ってみて、高値で転売するためにはどんな「バズ」を生み出せばいいのか思案するのもいいでしょう。というかそんなスキルを身につけたら、もうそれだけで一生食べていけます。

まだ本気でこの世界に入り込んでいる人が少ないからこそ、普通の人でも天下を取れるチャンスが大いにあるなと感じます。

私もまだまだ勉強を始めたばかりですが、一緒に頑張っていきましょう。

皆様の学習の過程で、この記事が参考になれば幸いです。