子どもをインターナショナルスクールに入学させようと思っています。でも2言語の習得は幼い子どもが混乱するとか、セミリンガルになるとか不安な情報ばかり目にはいります・・・。

筆者は近いうちに海外移住をして、2人の子どもを現地のインターナショナルスクールに通わせる予定です。セミリンガル問題は、他人事ではありません。

前回、インターナショナルスクールに入れて後悔する親子には共通する特徴があるというお話をしました。

この記事では、わが子をインターナショナルスクールに通わせながらバイリンガルに育てるために、家庭でできる取り組みをまとめてみました。

記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がロジカル育児に還元されることがあります🌱

これ、誤解です・・・!

インター入学前に、学校生活に必要な最低限の英語力を子どもに身につけさせる必要があります。

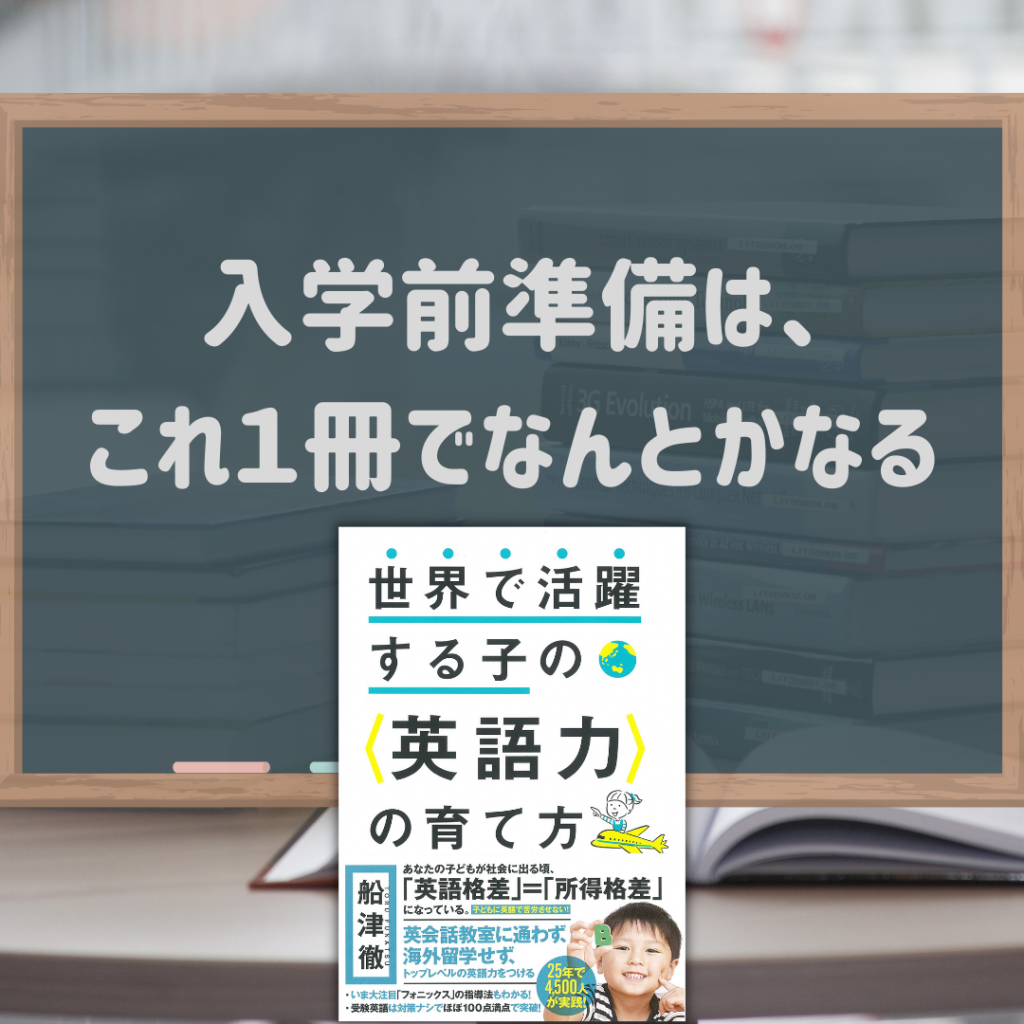

筆者は年間150冊ほど本を読む、読書家です。

「おうち英語」に関する書籍も、山ほど読んできました。その中で1番具体的なノウハウが示されていたのが、船津徹先生のこちらの書籍です。

筆者は、この本の第5章「海外留学せず、家庭学習のみで「CEFR B2レベル」を目指す具体的な方法」の中から、子どもの年齢に該当する部分をそのまま実践しています。書籍の中で「質が高いコンテンツ」として紹介されている絵本や童謡などは、丸っと「船津買い」しました。

年齢別にいまやると効果が高い学習法を、極めて具体的に記載してくれていますので、これ1冊あればあとは要りません。

英語学習に関してはノウハウ本が山ほど溢れていますが、大事なのは情報収集ではなく、「コレ!と決めた1冊をバイブルとし、ひたすら実践すること」に尽きると思っているので、我が家がこれ以外のメソッドに浮気することはありません。

「おうち英語」インフルエンサーがどんな教材やアプリを推していても、この本に載っていなければ完ムシです!

ここまでは、インター入学前に最低限の英語力をつけさせてあげるための取り組みでした。

ここからは、晴れてインター生となったわが子をいかにしてバイリンガルに育てあげるか、という課題にうつります。(言語がわかるだけではなく、2つの文化に親しんでいるという意味で、バイカルチュアルという言葉もあります)

筆者は、子どもたちには、高度な英語力をつけてほしいと望む一方、ネイティブレベルの日本語や日本人としてのアイデンティティは当たり前にもっているべきと考えています。

では、家庭ではどんな取り組みができるでしょうか。

そんなことありませーん。

日本語、ムズカシイです。

筆者のかつての同僚に、4歳から20年間アメリカで暮らしたという女性がいました。

長年のアメリカ生活にも関わらず、彼女はビジネスの場に相応しい日本語を話しましたし、書き順こそ怪しかったですが、漢字も正しく使いこなしていました。

「一体どうやって日本語能力をあげたのか」と聞くと、ご両親が読書好きで、家に日本語の本がたくさんあったと言います。

なるほどやはり、読書は語学力の基礎なのですね。

では、どんな本を与えればよいのでしょうか。

お子さんが3歳以上なら、無料で公開されている、全国学校図書館協議会の選定図書リストをチェックしてください。子どもの本のプロたちが寄り集まって、「この本は質がいいよ」とお墨付きをあたえているリストなので、活用しない手はないです。

ここに載っている本は日本の学校の図書館にありますし、教科書に掲載されることもあります。

つまりこれらの本を読めば、日本の公教育を受けている児童と、同じ教養を身につけることができます。

ちなみに、よく質問にあがる「何歳まで読み聞かせてあげたほうがいいの?」ということですが、絵本の専門家には「わが子が、小学校高学年になるまで読み聞かせていた」という人もいます。

筆者の通った小学校には、地域のおばさんがきてやってくれる「おはなしの会」という読み聞かせのイベントがあったのですが、たしかに小学校高学年でも、ひとりで黙読するのとはまったく違う面白さにワクワクしたことを覚えています。

各教科を英語で学ぶと、たとえば「平行四辺形」や「光合成」といった、日本人なら誰でもわかる用語を知らないまま大人になってしまいます。ですから通信教材をつかって、学年相当の内容をキャッチアップさせる必要があります。

数ある通信教材のなかで、なぜZ会が良いかというと、理由は2点です。

- 国語力を重視した内容になっている

- 海外受講が可能で、海外在住のインター親子から長年支持されている

「国語力を重視した内容」というのは、例えば算数のワークは、ひたすら計算をさせる公文式とは異なり、文章題や論理など、国語力がなければ解けない問題にこだわっているということ。

もともと大学入試対策のためにはじまった通信教材ですから、幼児から高校生まで幅広くコースが整っているのも魅力です。

ちなみに、そのむかし、筆者の母はZ会の高校生コースで小論文の添削の仕事をしていました。魂こめて添削する姿を見てきたので、個人的にZ会のことは信頼しています 笑。

小・中学校で採用されている検定教科書は、よく練られており、イラストや写真がいっぱいで親しみやすいです。

実際の教育現場でどのように教えられるかは別として、日本の教育にも素晴らしいところはたくさんあります。

教科書の作成には税金が大量投入されており、低学年の教科書なら1冊300円台という価格帯です。この教材をチェックしない手はありません。一部の書店で販売しているほか、図書館で展示する自治体もあるので、ぜひ実物を見にいってください。(筆者は、三省堂の池袋店でチェックしてきました!)

ちなみに海外在住の子どもは、大使館に申し込むことで、無料で教科書の配布を受けることができます。日本人学校に通っていなくても、もらえます。

筆者は、日本生まれの日本育ちですから、モノカルチュアル(単一文化)の人間です。

では、見た目は日本人だけれど、振る舞いや考え方が欧米式の人はどうでしょうか。

これも、モノカルチュアルです。

中島和子氏の『バイリンガル教育の方法』によれば、子どもを9歳より前に異文化環境に入れてしまうと、母文化(日本文化)と異文化(欧米文化)の差を認識しないまま、ごちゃまぜに2文化を受け入れてしまうのだそう。

そして出来上がるのが、俗にいう「バナナ型」といわれる、見た目は日本人(黄色)なのに振る舞いや考え方は欧米式(白)という人物です。

筆者は、子どもたちには、日本人としてのアイデンティティを保ちつつ、日本文化と欧米文化の両方をバランスよくもちあわせたバイカルチュアルな人物に育ってほしいと願っています。

以下に、わが家でおこなっている具体的な取り組みを、3つ共有します。

小学校で学ぶ生活動作とは、こんなものを指します。

- 雑巾をしぼって、床を拭く

- ほうきとちりとりで掃除する

- うわばきを洗う

- はしを正しく使う、食事をよそって配膳する

ちなみに小学校受験をするお子さんは、このような生活動作を、年長さんまでにはできるように練習するそう。

そこで揃えておきたいのが、こちらの2冊です。

① こどもせいかつ百科

ひとりで起きて、身だしなみを整え、お出かけすることができる子になったらいいなと思いませんか。

そのほかにも、きちんとしたあいさつやお返事、正しいお箸の持ち方、食事のマナー、洗濯やアイロン掛け、簡単な料理など、小学校にあがるまえに、身につけてほしいことはたくさんありますよね。

正確なことは、親にもわからないことがあるかもしれません。

講談社BOOK倶楽部の内容紹介より引用

じつは、教えかたにもコツがあるんです!

筆者の子どもはまだ小さいので、この本を読んで動作を学ぶというよりは、親子で一緒に練習するための手引きとして活用しています。

幅広い生活動作を網羅しているので、わが子ができること・できないことの確認にも役立ちます。

② せいかつの図鑑(小学館の子ども図鑑プレNEO)

子どもたちが苦手としている、あるいは大人も教える自信がない、こんな「衣・食・住」の基本を取材して収録しています。

小学校の受験問題に取り上げられた題材や、小学校の教科書に掲載されているものも調べてマークで入れました。

小学館の書籍紹介ページより引用

前出の『こどもせいかつ百科』が、生活動作のやりかたを丁寧に教えてくれるのに対し、こちらの図鑑は、動作にまつわる関連コラムが充実しています。

例えば「ふくをきる」という生活動作に対して、「ふくのはじまり」といった歴史や、「ふくは なにで できているの?」という素材の話へ広がっていく、といった具合です。

難点は、図鑑なのでとっても重たいこと。わが家では気軽にめくれるように、わざと床の上に出しっぱなしにすることで子どもの関心をひいています。

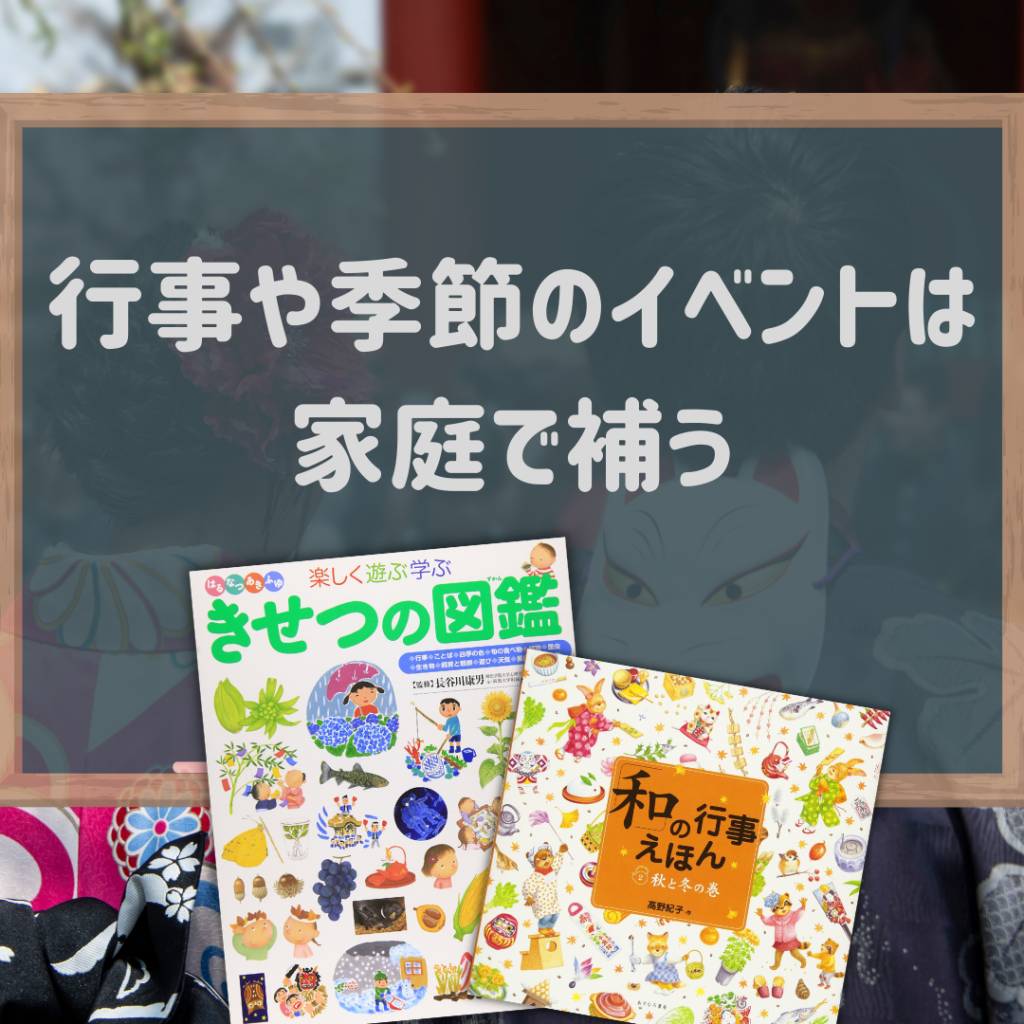

国内にあるインター校なら、日本の伝統文化や行事に親しむ機会は必ずあります。

しかしインター校は休みが長いですから、毎年サマーキャンプに送りこんでいたら、いつのまにか「日本の夏」を知らぬまま大きくなってしまったということも。

筆者の場合は、海外移住先でのインター生活となりますから、なおさら家庭の努力にかかっています。

そこで買い揃えたのが、お受験家庭にもよくあるというこちらの書籍です。

①「和」の行事えほん(全2巻)

漢字にふりがながついているので、小学校まで長くつかえそうな絵本。

かわいい動物のイラストで、春夏秋冬の伝統行事の意味や由来をおしえてくれます。(Amazonだと少し中身が見られます。)

図鑑と違って軽いので、子どもが手にとってパラパラめくりやすいのも魅力です。

② きせつの図鑑(小学館の子ども図鑑プレNEO)

こちらは、季節ごとにみられる植物や生き物、旬の食べものなどが幅広く網羅されています。

筆者はこの図鑑で草花の名前をおぼえ、子どもたちと散歩しながら「これがホトケノザだよ。蜜を吸うと甘いんだよ」など、うんちくを披露しています。

ひとりで図鑑を読める年齢になったら、「これママといっしょに見たな」と振り返り、深く記憶に定着することでしょう。

「かーらーすー、なぜなくの。からすの勝手でしょー」というギャグで笑えるのは、わたしたち日本人が童謡「七つの子」という教養を、共有しているからです。

人生でもっとも童謡や手遊びうたに親しむ時期をプリスクールやインターナショナルスクールで過ごす子どもたちには、親が、お膳立てしてやる必要があります。

だいたい10曲くらい収録されたうた絵本が、各社から1800円前後で出版されていますから、気に入ったものを1〜2冊子どもの手の届くところへ置いておくといいです。0歳の赤ちゃんでも、ボタンを押すと曲が流れることに気がついて、あっという間にとりこになります。

筆者の子どもは2歳後半から童謡に関心を示しはじめ、一気に15曲くらいをそらんじて、替え歌をつくって自分で笑い転げるなどしていました。ことばが豊かな証拠です。

3歳以上のお子さんには、かけながしに便利なCDつきの『くもんのうた200えほん&CDセット』がおすすめです。少々お値段はしますが、200曲も入っているので、長く楽しめます。

この記事で共有した取り組みは、次のとおりです。

- インターナショナルスクール入学前に準備すべきこと

- 「おうち英語」で、学校生活でつかえる最低限の英語力を身につけておく

- インターナショナルスクールに通う子どもをバイリンガルにするためにやること

- 学年相当の日本語能力を維持する取り組み

- ① 絵本・児童書の読み聞かせ

- ② Z会の教材

- ③ 日本の小・中学校で採用されている検定教科書

- 日本人としてのアイデンティティを形成するための取り組み

- ① 日本人なら小学校で学ぶ、生活動作を練習する

- ② 日本の伝統文化・行事に親しむ

- ③ 童謡や手遊び歌に親しむ

- 学年相当の日本語能力を維持する取り組み

正直いってこれ全てに取り組むのは大変ですが、筆者は労力に見合うリターンが必ずあると信じています。

この努力をおこたると、せっかくのインター進学が後悔に終わってしまいます。それはもったいない。

インターナショナルスクールに入れて後悔する親子の特徴

インターナショナルスクールに入れて後悔する親子の特徴

子どもたちが成長するにつれ新たな取り組みを始めたら、追記しますね。

大変な道のりですが、一緒にがんばりましょう。