夫は育休が取れません。産後1ヶ月はなるべく休みたいのですが、仕事のある夫にどれくらい新生児育児を手伝ってもらえるでしょうか。お世話のスケジュールがわからないので見当もつきません。

筆者たち夫婦は、里帰りなし&パパ育休なしで第1子との生活をスタートしました。

不安はありましたが、夫婦ともに産前から赤ちゃんのお世話スケジュールを30分単位でイメージできていたことや、お互いの責任範囲を話し合えていたことが功を奏し、ゆとりある育児生活を送ることができました。

記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がロジカル育児に還元されることがあります🌱

臨月になったら、夫にお願いしたい”新生児お世話リスト”を提出しよう📝

経験上、0歳児育児を完全ワンオペで乗り切れるのはせいぜい1~2ヶ月が限界。

ですから自分ひとりで戦うのではなく、必ず1日(もしくは1週間)のうちどこかは夫に育児をお願いする必要があるのです。

全ての男性たちが「1を聞いて10を知る」優秀タイプではありません。

こんなタイプの旦那さんには、いざトラブルが発生してからアラートを出して都度ヘルプを頼むのはお互いにとって効率的ではありません。

手伝うよ〜🙂・・・で、何したらいいの?

自分で考えてくれない👹👹👹❓❓

こうして自己流で試みた夫に、怒り爆発!夫は萎縮し、もう手伝おうとしなくなるという負のループ。

こうならならいために、あらかじめどんなトラブルが起こり得るのか夫婦で確認しておくことが大事です📝

すなわち、赤ちゃんのお世話スケジュールの予習です。

そして赤ちゃんのお世話スケジュールの確認が終わったら、旦那さんに担当してほしいお世話をプロジェクトごとにリストアップ。旦那さんに伝えます。

でも、赤ちゃんのお世話スケジュールなんてどうやって予習したらいいのでしょうか?両親学級では沐浴のやり方を教えてはくれても、1時間単位の生活スケジュールなんて教えてもらえませんでしたよ🤔

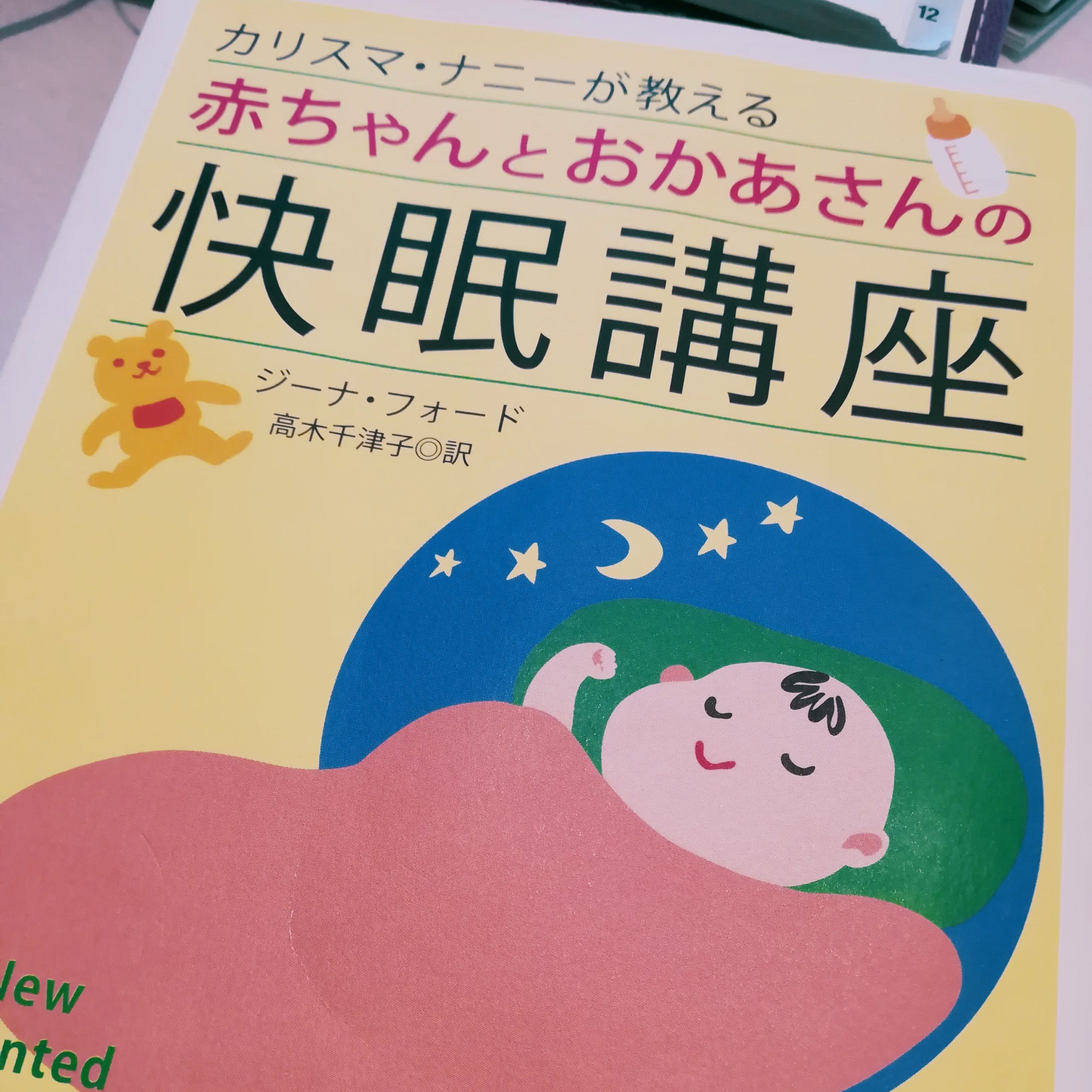

新生児のお世話スケジュールはねんトレ本「ジーナ式」で予習しよう📚

よく「赤ちゃんのお世話は、スケジュール通りにはいかないよ!」という声を聞きますよね。

だからといってスケジュールの把握を放棄するのは間違っていますし、筆者に言わせてみれば、親がスケジュール通りにお世話すれば赤ちゃんの生活リズムは整います💪

「ねんねトレーニング」は、その名の通り赤ちゃんに睡眠サイクル(日中起きて夜に寝る)を習得してもらうためのトレーニングです。

新生児は1日14~16時間ほど寝てくれますが、決して夜6時に寝て朝8時に起きてくる生活をしているわけではありません。睡眠時間はもっと細切れで、母乳を飲んだり、グズったり、おむつを替えてもらったりしている間に寝た時間の合計が14~16時間ということです📝

これを赤ちゃんが泣くたびに母乳をあげたり、ぐずったら抱っこでユラユラしたりしているといつまでも赤ちゃんのペース(しかも本人は、人間としての正しい生活リズムを知らない😅)で過ごしていると、いつしか昼夜逆転のいつも不機嫌な赤ちゃんとママが出来上がる!というわけです😨😨

ですから、いつ出るかわからないアラートのために常に臨戦態勢で、アラート対応も場当たり的という育児より、ある程度大人がスケジュールをコントロールして赤ちゃんを導くスタイルの方がトータルのストレスが下がります😌👌

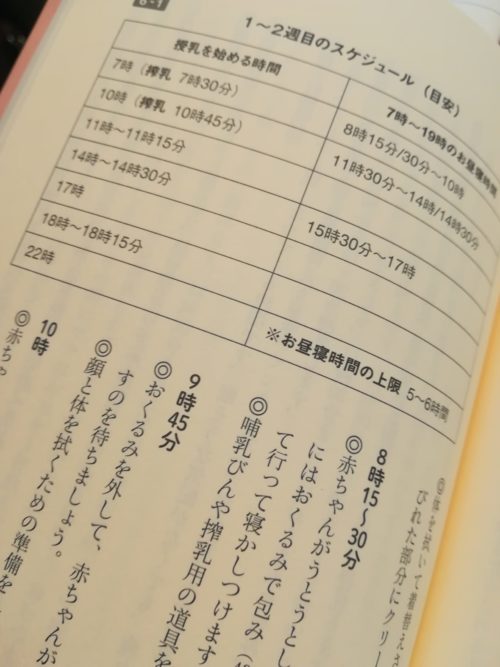

赤ちゃんについて何もわからない状態からスタートしても、この本を読めば日々の生活が手にとるようにイメージできるようになります。それもそのはず「ジーナ式」は、赤ちゃんのお世話スケジュールを朝7時から夜10時まで15分刻みで指定しているからです。

筆者たち夫婦は「都合よくスケジュール通りにいくとは限らない」という穿った気持ちは一旦捨てて、このスケジュール通りに大人が赤ちゃんの世話をすると仮定し、何時の回の授乳・何時何分スタートの沐浴は毎日夫が担当する!という風に役割分担をしました。

産前から子どもが1歳になるまで、お風呂に持ち込むほど読み込んだのでボロボロ。2020年には改訂版が出たので、第2子のために買い換えました!現代の生活様式、新しい保健ガイドラインに沿った内容にパワーアップしているので絶対に改訂版を読んでください。(結構内容変わっています。旧版で推奨していたことをサラッと否定していたり・・・笑)

- 授乳

- 月曜~木曜:AM7:00の授乳(朝1番) および PM10:00-11:15の授乳(夜中前の最終授乳)

- 金曜(休前日):AM7:00の授乳(朝1番)および 夜中の授乳(おそらくAM2:00-3:00)

- 土曜:可能な限り全授乳

- 日曜(休日):夜中の授乳以外、可能な限り全授乳

- オムツ替え

- 上記、授乳のタイミングと同じ

- 沐浴

- 休日及び在宅勤務日:PM5:30(保湿マッサージを含めて所要時間30分)

休日にお願いしている内容がえげつないですね😅「慣れてきたら、休日は交代で外出できるようにしたいのでお互いに体調と相談しながら調整しましょう」と提案しました。

これだけのタスクをただ丸投げするだけだとビビッてしまうので「このキツイ生活は、生後2ヶ月の半ばくらいまで。1番早くて生後2ヶ月の後半から、夜間の授乳がなくなって夜通し寝てくれるようになるのでは」と、ラクになるまでのゴールの目安を知らせることも忘れませんでした。

→実際の産後1ヶ月目のリアルな暮らしっぷりはこちらの記事で👇

【スケジュール公開】産後の「自由時間」どれだけ無くなる?

【スケジュール公開】産後の「自由時間」どれだけ無くなる?

この本は、スケジュールが細かすぎるとか、そもそも読みづらいとか色々バッシングがありますが、このサイトをここまで読めるだけの国語力がある方には余裕です🥰

ただし内容はガチなので、妊娠後期の余裕のある時期に一度頭から最後まで熟読して、いざ赤ちゃんと対面したら週齢別スケジュールのページに戻ることをおすすめします。

産後に初めて読もうとして挫折するのは当たり前です、自分の寝る暇すらなく追い詰められて「ねんトレ」の本を手に取ってるのですから😇

いまからインストールしておきたい、育児共有アプリ「ぴよログ」🐣

こんな感じで、赤ちゃんのお世話ログを残せます👇

このアプリを旦那さんと共有することによるメリットはこんな感じ。

- 帰宅中にザッと見するだけで、妻と赤ちゃんの1日がダイジェストでわかる

- ようやく寝たというタイミングで帰宅して起こしてしまうアクシデントを防げる

- (ジーナ式のスケジュールと併せると)帰宅後すぐ何を行動すればいいのかわかる

- 休日ひとりで赤ちゃんの面倒を見る時に、平日と同じリズムを保つことができる

日誌と引き継ぎ資料の両方の役割を担ってくれますので、いいことづくめ😊

日中赤ちゃんのお世話に翻弄されるのは自分ひとりでも、その痛みを共有できている感覚が気持ちをラクにしてくれます。「ありがとう、こっちはなんとかなったよ。仕事、大変だったね😊」と、夫をいたわる余裕すら出てくるかもしれません。

わが家は、まさにそんな感じでした。

まとめ

当サイトでは、他にも以下のような出産準備の提案をおこなっています。

全て、子どもが産まれる前よりも後のほうがずっとラブラブ!という円満な夫婦関係を築く目的に基づいています👌

筆者は産前、SNSを開けば「旦那デスノート」みたいなのが溢れていて、いまの夫婦関係が崩れるのが何よりも恐怖でした😔

しかし、懸念点を一つ一つ潰していくことで「子どもが産まれてからの方がもっとラブラブ🥰!」というハッピーな夫婦関係は構築可能だと胸を張って言いたいです。

ちゃんと夫婦で向き合おうとしている時点で、まず大丈夫です。

安心してください。一緒にがんばりましょうね。